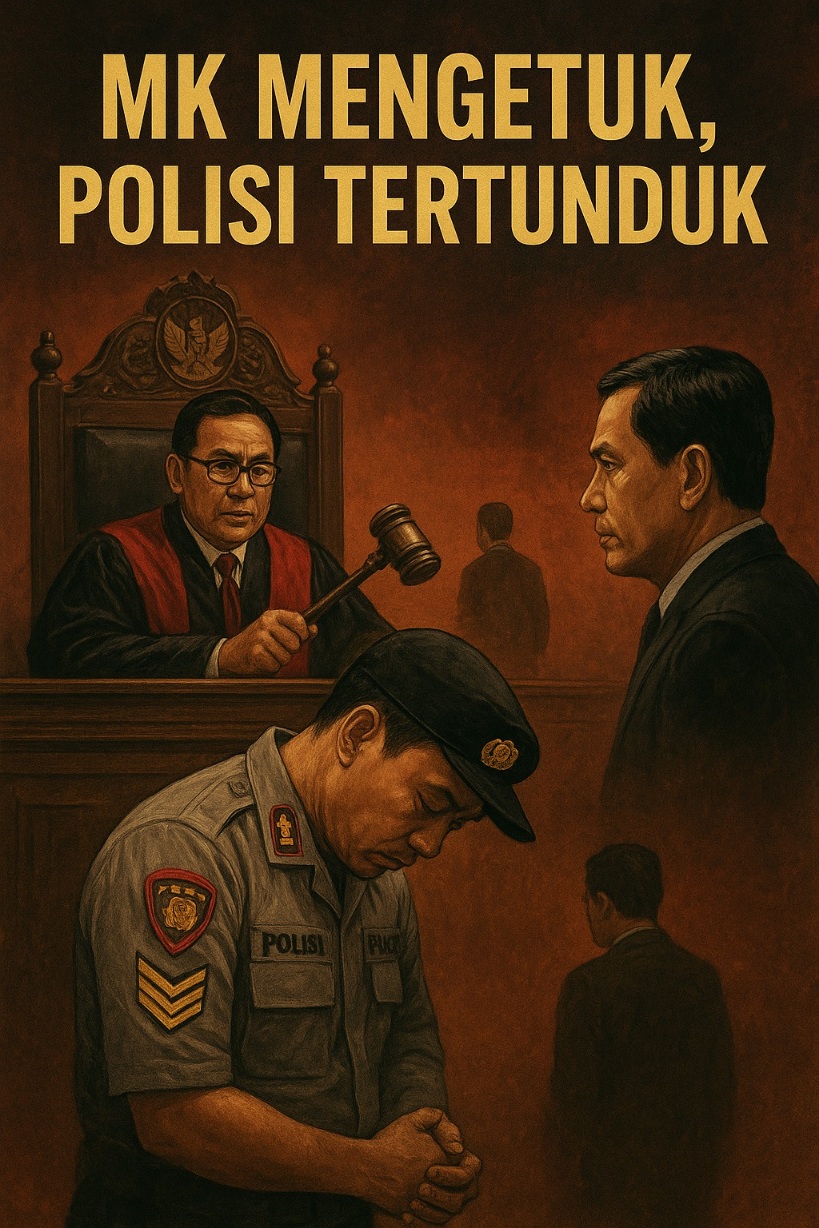

FOTO : Ilustrasi [Ai]

Oleh : Rosadi Jamani [ Ketua Satupena Kalimantan Barat ]

KISAH korupsi Riau kita telanjangi biar muncul rasa “supan” (malu) kata orang Sambas. Tujuannya agar tak ada lagi Gubernurnya dikandangi.

Hal menarik di balik penangkapan Abdul Wahid, ia dijerat pasal pemerasan, bukan suap. Siapkan lagi Koptagul, kita kulik pasal preman ini, wak!

Biasanya, yang suka meras itu preman pasar, ormas gadungan, atau oknum wartawan yang nyambi jadi LSM abal-abal. Mereka datang ke kantor dinas, sekolah, kantor desa, sok mengancam, “Kalau tak dikasih, kami viralkan, kami laporkan ke polisi.” Dunia sudah lama tahu pola itu.

Tapi kini, cerita lama itu naik kelas. Bukan lagi preman jalanan yang meras, melainkan Gubernur Riau, Abdul Wahid, seorang pejabat yang seharusnya melindungi rakyat, malah memaksa bawahannya menyetor “uang terima kasih.” KPK pun turun tangan dan tak main-main, sang gubernur dijerat pasal pemerasan, bukan suap. Karena, jelas, ini bukan soal memberi untuk dilancarkan, tapi soal dipaksa untuk tidak diganggu.

Kasus ini ibarat naskah komedi gelap. Anggaran proyek jalan dan jembatan di Riau, yang semula Rp 71,6 miliar, naik jadi Rp 177,4 miliar. Kenaikan fantastis itu seolah jadi sinyal pesta. Dari enam wilayah UPT, dikabarkan tiap kepala diminta menyetor 5 persen “fee proyek” untuk sang penguasa.

Total yang dikumpulkan sekitar Rp 7 miliar, dan Rp 4,05 miliar sudah mengalir masuk ke kantong pribadi. Sebuah pungutan bergaya birokrasi, dengan aroma kolonial yang elegan, bukan penjajah asing, tapi penjajah berjas dan berpin emas lambang provinsi.

Yang membuatnya makin lucu, dan getir, uang hasil perasan itu disebut-sebut dipakai untuk jalan-jalan ke Inggris dan Brasil. Betapa mulia, rakyat menambal jalan berlubang di Riau, gubernurnya menapaki trotoar di London. Ini bukan lagi korupsi, tapi wisata moral berbiaya rakyat.

Barangkali ia ingin mempelajari bagaimana jalanan di luar negeri mulus, karena di daerahnya, dana jalan justru melengkung menuju rekening pribadi.

KPK kali ini tak mau salah langkah. Mereka tak pakai pasal suap, karena suap butuh kesepakatan dua arah. Tapi di sini, arah uang cuma satu, dari yang takut ke yang tamak. Maka digunakanlah Pasal 12 huruf e UU 31/1999 jo. UU 20/2001, tentang pejabat yang memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan menyalahgunakan jabatannya. Ancaman hukumannya 4 sampai 20 tahun penjara, dan denda hingga Rp 1 miliar.

Tapi publik sudah terlalu sering mendengar angka itu, hukuman terasa seperti dongeng, sementara yang duduk di kursi pesakitan tetap berwajah tenang dan tersenyum di kamera.

Beginilah ketika kekuasaan menjelma pemerasan legal. Jika dulu yang datang mengancam kepala dinas adalah ormas liar dan wartawan gadungan, kini yang mengetuk pintu justru gubernurnya sendiri.

Jika dulu yang minta jatah adalah preman berseragam rompi LSM, kini yang menagih “fee proyek” memakai seragam ASN dengan bintang di dada. Inilah tahap evolusi pemerasan di republik ini, dari pinggir jalan ke ruang rapat, dari ancaman fisik ke ancaman administratif.

Di atas kertas, Abdul Wahid adalah simbol pemimpin. Tapi di lapangan, ia lebih mirip tukang peras profesional yang kebetulan punya stempel negara. Ia tak perlu menakut-nakuti dengan suara keras, cukup menatap tajam dan bilang, “ingat ya, ini proyek gubernur.” Dalam sekejap, semua orang paham, kalau tak setor, proyek bisa hilang, karier bisa tamat.

Maka benarlah kata para filsuf hukum, kekuasaan tanpa moral hanyalah bentuk baru kejahatan. Rakyat kini tak tahu lagi siapa yang melindungi mereka. Karena dari ormas, LSM, hingga pejabat tinggi, semua bisa jadi pemalak bila kekuasaan tak disertai nurani.

Abdul Wahid bukan sekadar tersangka, ia adalah simbol, bahwa di negeri ini, pemerasan bukan lagi urusan jalanan, tapi urusan pemerintahan. Saat seorang gubernur bisa berperan sebagai preman, kita tahu, hukum sedang diejek oleh orang yang seharusnya menegakkannya.

#camanewak

3 months ago

65

3 months ago

65