Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Belum lama ini, publik dibuat heran dengan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kontroversi tersebut akhirnya mendorong pemerintah untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh empat perusahaan pada awal bulan Juni.

Pemberian IUP di Raja Ampat sudah tentu inkonsisten setidaknya dengan dua kebijakan pemerintah, yaitu pengembangan Raja Ampat sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan komitmen untuk mencapai net zero emission (NZE) melalui penggunaan energi baru terbarukan (EBT).

Pada kasus Raja Ampat, hadirnya tambang nikel berpotensi mengancam 75 persen terumbu karang dunia, biota laut, dan satwa khas Papua. Padahal sebagai salah satu DPP, pembangunan di Raja Ampat seharusnya berbasis pariwisata berkelanjutan yang berarti bahwa konsep pariwisata harus memberikan dampak jangka panjang bagi lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi untuk masa kini dan masa depan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2025).

Selain tidak relevan dengan konsep DPP, eksploitasi nikel secara masif juga bertolak belakang dengan komitmen pemerintah untuk mencapai target EBT sebesar 23 persen pada 2025 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2025). Catatan terkini memperlihatkan bahwa penggunaan EBT di Indonesia pada 2024 sebesar 14,68 persen.

Meskipun penggunaan EBT meningkat dari 2023, namun capaian tersebut masih jauh untuk mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, di mana posisi Indonesia dalam mengejar target NZE pada 2060 mendatang?

Sebagai negara yang menyetujui Perjanjian Paris, Indonesia diwajibkan menyampaikan dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC). NDC merupakan dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim suatu negara untuk mencapai tujuan iklim global yang telah disepakati pada Perjanjian Paris.

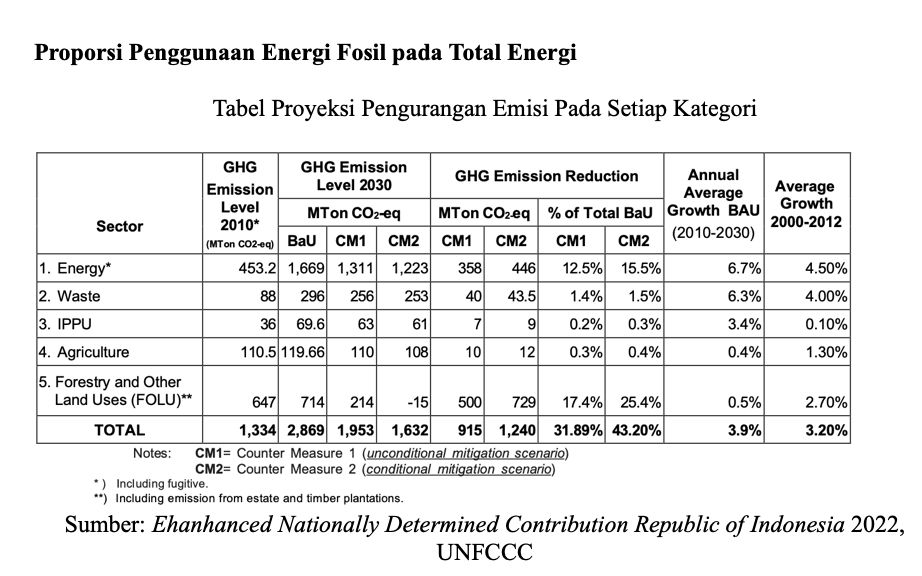

Indonesia telah menyampaikan NDC pertama pada 2022, dengan target pengurang emisi dari sektor energi sebesar 12,5 persen dengan skema unconditional mitigation dan 15,5 persen melalui skema conditional mitigation (Ehanhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia, 2022). Saat ini, pemerintah sedang merampungkan NDC kedua yang memuat revisi target dan strategi.

Sebagai net importir, ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil masih tinggi. Merespons hal tersebut, pemerintah menyusun beberapa target dan kebijakan yang dimuat pada NDC pertama, komitmen tersebut meliputi;

a. Penggunaan minyak bumi kurang dari 25 persen pada 2025 dan 20 persen pada 2050,

b. Penggunaan batu bara kurang dari 30 persen pada 2025 dan setidaknya 25 persen pada 2050

c. Penggunaan gas kurang dari 22 persen pada 2025 dan setidaknya 24 persen pada 2050.

Peluang mencapai NZE melalui transisi energi sepertinya masih menghadapi jalan yang cukup terjal. Penggunaan minyak bumi pada 2023 mencapai 492 juta barel, di mana 32 persen atau 159 juta barel harus impor karena keterbatasan produksi dalam negeri.

Selain itu sebanyak 27 persen atau 212,9 juta batu bara digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Lebih lanjut produksi gas bumi mencapai 2,8 juta, di mana 31 persen dialokasikan untuk ekspor.

Kondisi itu memperlihatkan bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber bahan bakar fosil. Dewan Energi Nasional (DEN) juga menyampaikan perhatian khusus bahwa target EBT 2025 akan sulit dicapai apabila program strategis pemerintah yang mendorong transisi, ketahanan, dan kemandirian energi tidak dilakukan secara sistematis.

Potensi dan Tantangan Pemanfaatan EBT

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dianugerahi beragam pilihan pemanfaatan EBT. Setidaknya terdapat beberapa opsi seperti panas bumi, surya, bayu, arus laut, dan bio energi yang masih dapat dimaksimalkan oleh pemerintah.

Berikut adalah gambaran potensi berbagai sumber EBT; energi panas bumi 23,74 GW, surya 1.385,99 GW, bayu 60,65 GW, arus laut 63 GW, dan bio energi 32,65 GW (Laporan Kinerja Kementerian ESDM, 2024).

Sebagai upaya untuk mengakselerasi pencapaian target EBT, pemerintah memang sudah memiliki beberapa kebijakan afirmatif seperti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang mendorong pemanfaatan berbagai sumber EBT dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan pembangkit listrik bersumber EBT sebesar 71 GW di mana 70 persen berasal dari EBT.

Melihat potensi yang ada, maka pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana tantangan pengembangan EBT di Indonesia?

Pertama, adalah ketergantungan pada energi fosil yang disebabkan oleh pemberian subsidi oleh pemerintah. Hal tersebut sekaligus berdampak pada masih minimnya atensi masyarakat karena selama ini sudah berada di zona nyaman dengan menggunakan energi fosil.

Kedua, keterbatasan dan mahalnya infrastruktur juga tidak dapat dipungkiri menjadi faktor penentu dalam keberhasilan transisi energi. Studi menyebutkan bahwa hampir 75 persen infrastruktur di negara berkembang kurang memadai sehingga sulit mencapai target EBT.

Ketiga, masih mahalnya harga dan fasilitas EBT sehingga tidak kompetitif apabila dibandingkan dengan energi fosil. Hal ini terlihat dari harga mobil listrik yang bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dari mobil biasa.

Rekomendasi Akselerasi EBT

Program transisi energi yang menjadi agenda besar pemerintah harus dilakukan secara lebih rasional. Pertama, pengembangan EBT dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan serta fokus pada area yang memiliki daya tawar (competitive advantage) paling tinggi misalnya panas bumi.

Kedua, kebijakan transisi energi harus terintegrasi secara sistematis baik pada tingkat pusat dan daerah. Hal ini berarti bahwa pemerintah pusat dan daerah harus memiliki prioritas yang sama. Secara teknis, Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah tidak boleh overlapping.

Ketiga, melihat masih tingginya penggunaan energi fosil dari minyak bumi dan batu bara maka harus dibuat lini masa yang konkret. Lini masa tersebut harus memuat tenggat waktu, syarat penggunaan, dan aturan teknis lainnya. Sehingga secara bertahap ketergantungan pada energi fosil dapat dikurangi.

Komitmen Indonesia untuk mencapai NZE pada 2060 bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati. Lebih dari itu, tata kelola EBT mutlak harus dilakukan demi menjaga ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

Melalui kebijakan yang mendukung, tata kelola yang baik, dan optimalisasi sumber EBT dalam negeri, publik menunggu peran pemerintah sebagai "dirigen" untuk memandu terwujudnya energi bersih yang mudah dijangkau oleh seluruh pihak.

(miq/miq)

3 months ago

35

3 months ago

35