Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Dalam ilmu ekonomi konvensional, uang beredar sering diibaratkan sebagai air dalam kolam ikan. Tanpa air yang cukup, ikan-ikan-yakni sektor usaha, dunia kerja, dan masyarakat-akan megap-megap dan kesulitan bertahan.

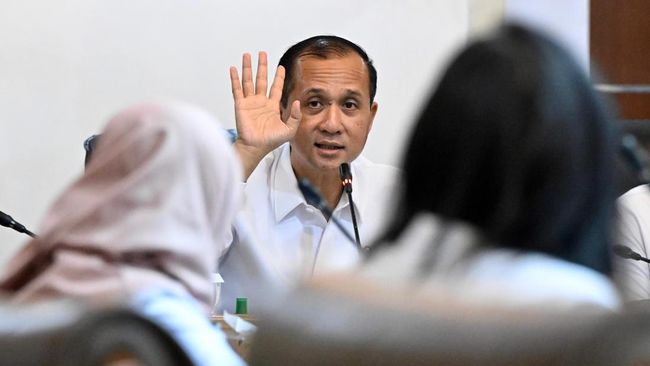

Berangkat dari analogi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah berani dengan memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan nasional. Tujuannya mulia: suntikan likuiditas ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

Namun, melalui lensa complexity economics-yang memandang ekonomi sebagai sistem adaptif yang kompleks dan dinamis-kebijakan ini mengandung risiko besar. Keberhasilannya tidak boleh hanya dinilai dari besarnya dana yang dialirkan, tetapi dari kesiapan "saluran distribusi" dan "ekosistem" untuk menyerapnya. Tanpa reformasi struktural, kebijakan ini berpotensi memperdalam masalah ketimpangan dan misalokasi sumber daya, justru menggagalkan tujuannya sendiri.

Kesenjangan antara Niat dan Realitas Oligopoli

Niat Menteri Purbaya patut diapresiasi, namun sejarah menunjukkan bahwa kebijakan yang hanya fokus pada menambah jumlah uang sering kali gagal menyentuh akar masalah. Kekhawatiran ini diperkuat oleh dua data kunci.

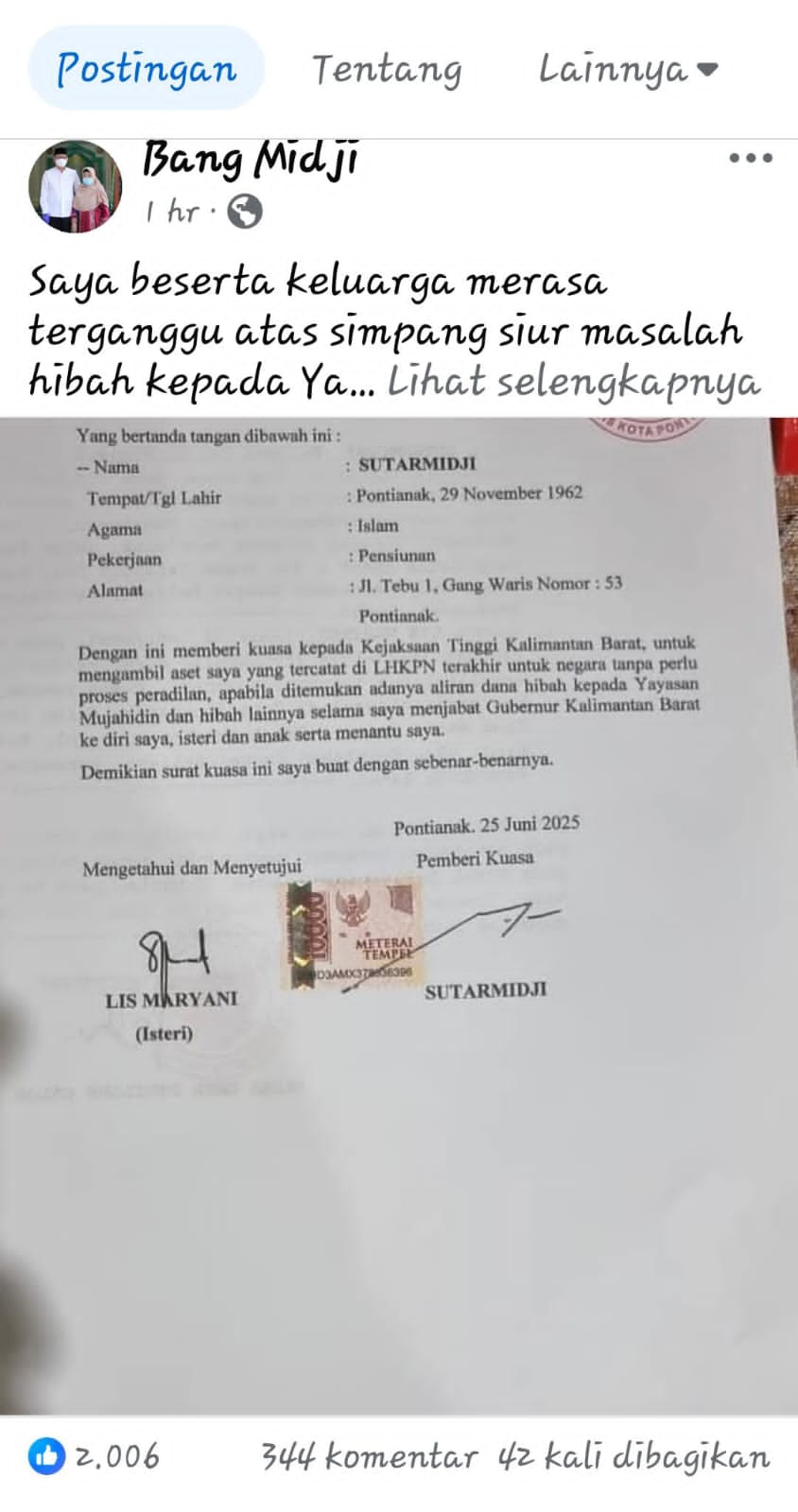

Pertama, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2025 mencatat undisbursed loan (kredit yang disetujui namun belum dicairkan) sangat tinggi, mencapai Rp 2.354,5 triliun. Angka ini merupakan cerminan nyata dari ketidakpercayaan dunia usaha untuk berekspansi di tengah ketidakpastian-sebuah masalah psikologis-struktural yang tidak bisa dipecahkan hanya dengan suntikan likuiditas.

Kedua, dan yang lebih krusial, adalah struktur perbankan Indonesia yang sangat oligopolis. Sebagaimana pernah diungkapkan Purbaya ketika menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), 60% dari total aset perbankan nasional dikuasai hanya oleh lima bank besar. Dalam struktur seperti ini, penempatan dana pemerintah sangat berisiko terperangkap di level atas sistem perbankan.

Mengapa bisa terperangkap? Bank-bank besar (termasuk bank BUMN) cenderung memiliki risk appetite yang konservatif. Mereka lebih memilih untuk menempatkan dana dalam instrumen yang aman dan likuid seperti Surat Berharga Negara (SBN) atau menyalurkan kredit kepada korporasi besar yang dianggap bankable, alih-alih kepada UMKM yang dinilai berisiko tinggi, namun merupakan penyangga utama penciptaan lapangan kerja.

Alhasil, aliran likuiditas itu pun mandek di hulu, gagal mengairi sawah-sawah usaha kecil di hilir. Alih-alih memacu ekonomi, kebijakan ini malah berpotensi memicu fiscal dominance, di mana kebijakan fiskal mendikte otoritas moneter dan memperparah misalokasi sumber daya.

Menuju Kebijakan yang Adaptif

Lantas, apa solusinya? Pendekatan complexity economics menawarkan jalan keluar dengan melihat ekonomi sebagai sistem adaptif yang berevolusi melalui interaksi lokal, bukan mesin yang bisa dikendalikan dengan satu tuas. Kebijakan harus dirancang untuk memperbaiki "saluran distribusi" yang tersumbat tersebut.

Pertama, diversifikasi sumber pembiayaan untuk memecah oligopoli. Solusi langsungnya adalah dengan tidak sepenuhnya bergantung pada bank besar. Data OJK (2024) mencatat sektor fintech telah menyalurkan Rp150 triliun kredit ke UMKM dengan pertumbuhan 35%. Suntikan likuiditas pemerintah sebagian seharusnya dialihkan melalui channel non-bank yang lebih lincah dan inklusif, dengan regulasi yang adaptif untuk memastikan kesehatan sektor tersebut.

Kedua, memperbaiki aliran informasi dengan infrastruktur digital. Undisbursed loan yang tinggi mencerminkan asimetri informasi dan ketidakpercayaan. World Bank (2023) menunjukkan bahwa akses data real-time dan platform digital dapat meningkatkan produktivitas UMKM hingga 25%.

Pembangunan infrastruktur data nasional yang memudahkan verifikasi dan scoring kredit akan mengurangi ketidakpastian dan memberi lebih banyak keyakinan bagi bank untuk menyalurkan kreditnya.

Ketiga, penerapan policy experimentation. Sebagaimana ditekankan Dani Rodrik (2015), kebijakan harus diuji coba dalam skala kecil sebelum diimplementasi penuh. Pendekatan ini bisa diterapkan untuk program penyediaan modal UMKM, mengevaluasi dampaknya, dan mereplikasi model yang berhasil.

Akhirnya, keberhasilan kebijakan Purbaya tidak akan diukur dari besarnya angka Rp200 triliun yang dipindahkan, tetapi dari apakah kebijakan itu berhasil menciptakan ekosistem ekonomi yang adaptif dan inklusif. Ekosistem di mana petani, nelayan, dan UMKM memiliki akses terhadap pembiayaan yang layak, informasi yang lancar, dan pasar yang lebih luas.

Seperti diingatkan John Maynard Keynes, "di dalam jangka panjang, kita semua sudah mati." Namun, kebijakan yang baik adalah yang tidak hanya menyelamatkan hari ini, tetapi juga membangun fondasi untuk masa depan yang lebih tangguh.

Tantangan terbesar Menteri Purbaya bukanlah menyediakan air untuk kolam ikan, tetapi memastikan bahwa air itu bisa mengalir sampai ke setiap sudut kolam, memastikan semua ikan, dari yang terbesar hingga yang terkecil bisa hidup dan berkembang dengan sehat.

(miq/miq)

3 months ago

47

3 months ago

47