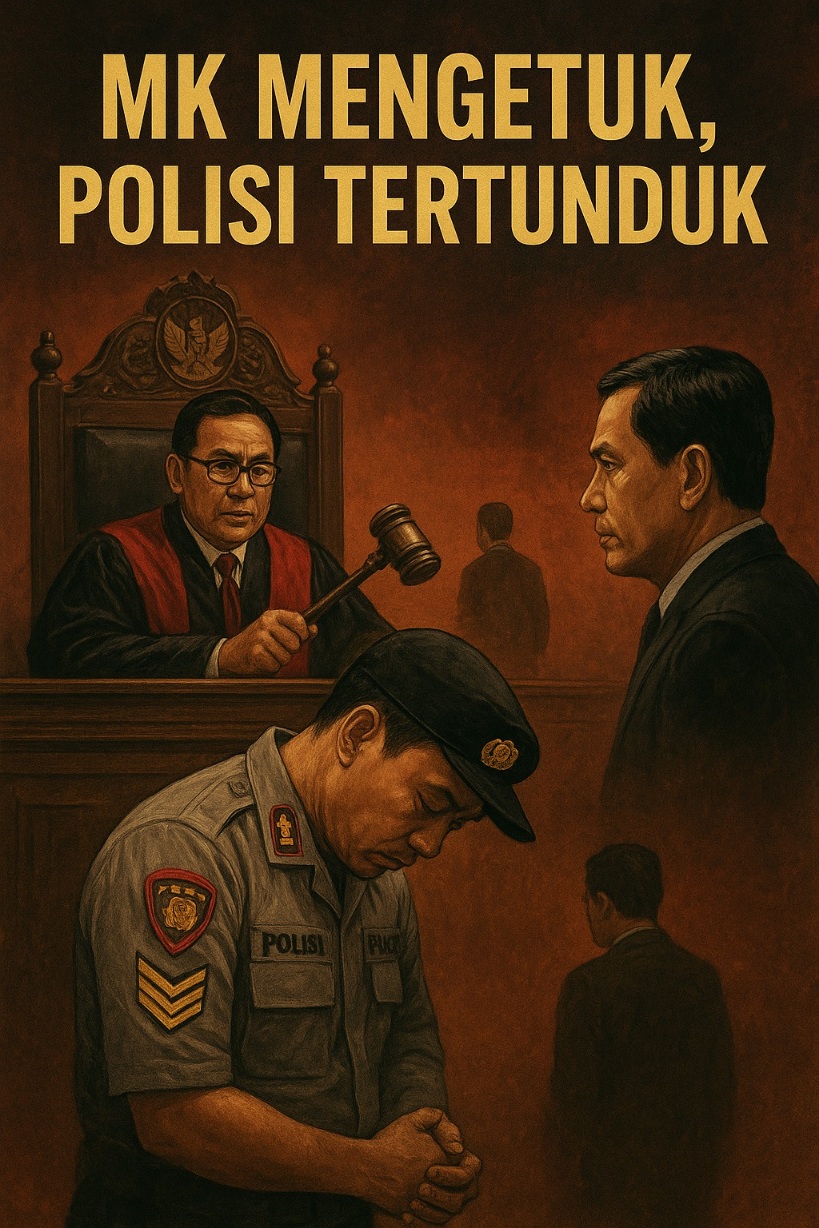

FOTO : Ilustrasi [ Ai ]

Oleh : Rosadi Jamani [ Ketua Satupena Kalimantan Barat ]

JELANG tutup anggaran, KPK sepertinya panen koruptor. Setelah sukses mengandangin Gubernur Riau, Abdul Wahid, sekarang giliran Bupati Ponorogo, Sugiri.

Di depan terlihat hebat, di belakang pengkhianat rakyat. Mari kita kenalan dengan beliau yang baru saja dikandangin KPK lewat OTT. Siapkan Koptagul, wak!

Ada satu masa di Ponorogo ketika rakyat percaya, pemimpin itu bukan hanya jabatan, tetapi napas kebudayaan. Nama itu adalah H. Sugiri Sancoko SE MM. Lahir 26 Februari 1971 di Dusun Darat, Desa Gelang Kulon.

Anak kampung yang katanya tumbuh dari tanah yang jujur, disiram air kesederhanaan, dan menghirup udara keikhlasan. Ia menamatkan sekolah dari SDN Gelangkulon sampai SMPN Badegan, lalu STMN Jenangan yang membentuk keuletan teknis. Kemudian, meraih S.E. di Universitas Tritunggal Surabaya dan menyelesaikan M.M. di Universitas Dr. Soetomo. Semua tampak seperti alur kisah protagonis sinetron yang siap membenahi negeri.

Lalu tahun 2021 datang, dan Sugiri dinobatkan sebagai Bupati Ponorogo ke-27, berpasangan dengan Lisdyarita, didukung koalisi megah, PDI Perjuangan, PAN, PPP, Hanura, dan memperoleh 352.047 suara, atau 61,7% suara rakyat Ponorogo. Rakyat bersorak bagai pasar malam baru dibuka, terompet berbunyi, harapan terbit.

Sugiri bukan sekadar bupati. Ia tampil sebagai duta kebudayaan, terutama Reog Ponorogo, yang ia dorong menuju pengakuan Unesco sebagai warisan budaya dunia. Benar, Ponorogo mendapat dua pengakuan Unesco di bawah kepemimpinannya. Prestasi lain? Anugerah Inovasi Pembangunan Terpuji 2025 dari detikJatim Awards.

Indeks Pembangunan Manusia naik dari 71,87 ke 73,22. Suatu angka terdengar merdu ketika dibacakan dalam pidato pemerintahan. Revitalisasi Bendungan Bendo menjadi simbol, pembangunan sungguh berjalan.

Ia dikenal dekat dengan rakyat. Turun ke lapangan. Ngopi bareng warga. Menyapa pedagang pasar. Mengusap kepala anak-anak. Semua itu direkam kamera, dibagikan, dipuji, dan ditulis dengan caption penuh harapan. Seakan ia bukan hanya bupati, tapi bapak yang menuntun rakyat menari dalam festival Reog internasional.

Namun yang indah kadang hanya permukaan. Setiap kisah kepemimpinan di negeri ini selalu menyimpan satu bab yang mencekik leher nurani, korupsi. Sekali lagi, korupsi.

Pada Jumat, 7 November 2025, KPK datang bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai penentu babak baru. OTT dilakukan di Ponorogo. Sugiri Sancoko diamankan. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi langsung.

Kasusnya? Dugaan jual-beli mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo. Bukan proyek raksasa miliaran. Bukan skandal internasional. Tapi sesuatu yang lebih tanah, lebih dekat, lebih busuk, memperdagangkan kursi jabatan, seolah itu roti tawar di rak minimarket.

KPK masih melakukan pemeriksaan. 1×24 jam diberikan untuk menentukan status hukum. Beberapa pihak lain juga ikut diamankan. Sementara itu, publik menatap layar ponsel, menghela napas, lalu melanjutkan hidup dengan komentar, “Yah, biasalah. Bupati lagi.”

Beginilah tragedi paling konsisten di negeri ini. Semakin tinggi seseorang dielu-elukan, semakin keras ia terhempas. Reog menari gagah di alun-alun, tetapi pelakunya kini duduk di ruang penyidikan. Yang dahulu bicara tentang budaya dan martabat, kini harus menjelaskan amplop dan tanda tangan.

Lalu, rakyat? Kami hanya ingin satu hal sederhana, pemimpin yang tidak merusak nama baik daerahnya sendiri. Karena yang jatuh bukan hanya seorang bupati. Yang jatuh adalah kepercayaan.

Kasus OTT Bupati Ponorogo Sugiri ini datang hanya berselang setelah Gubernur Riau juga ditangkap KPK. Ini seolah-olah korupsi di negeri ini bukan lagi kejutan, tapi jadwal rutin seperti kalender puasa.

Dua daerah berbeda, dua latar budaya berbeda, dua tokoh yang masing-masing dulu dielu-elukan sebagai pembawa perubahan. Akhirnya tergelincir pada persoalan yang sama, menukar kepercayaan publik dengan imbalan kekuasaan kecil.

Maka kita belajar, seberapa mulianya visi dan seberapa indahnya pidato, semua akan runtuh jika satu saja fondasi retak, integritas. Yang tumbang bukan hanya jabatan, tapi martabat.

Moral yang lebih pahit adalah, kekuasaan selalu menguji, dan bukan semua orang mampu lulus. Kita harus berhenti menilai pemimpin dari senyum ramah, festival budaya, program manis, atau slogan “rakyat kecil dulu”. Kita hanya perlu menilai satu hal, apa yang dilakukan ketika ada kesempatan menyalahgunakan kekuasaan tanpa ada yang melihat.

Jika pemimpin gagal menyucikan dirinya di titik itu, maka sehebat apa pun prestasinya, ia akan tetap jatuh. Jatuhnya bukan hanya untuk dirinya, tapi menyeret kepercayaan masyarakat, nama daerah, dan harga diri publik ke lumpur yang sama.

Semoga setelah ini, kita tidak hanya memilih pemimpin yang pandai bicara, tetapi mereka yang berani menolak amplop, bahkan ketika tak ada kamera yang menyala.

Next, siapa lagi mau dikandangin?

#camanewak

3 months ago

61

3 months ago

61